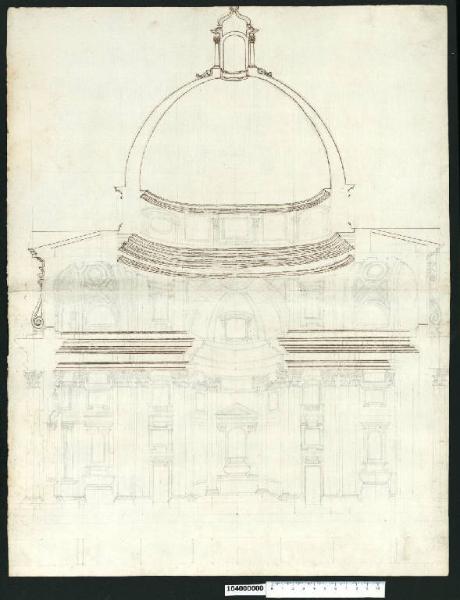

Sezione della chiesa dei SS. Luca e Martina a Roma

Martinelli, Domenico (attribuito)

Descrizione

Autore: Martinelli, Domenico (attribuito) (1650-1718)

Cronologia: 1678 - 1690

Tipologia: disegno

Materia e tecnica: carta / grafite, inchiostro a penna

Misure: 415 mm x 542 mm

Descrizione: disegno in scala eseguito principalmente a grafite poi ripassata in alcuni punti con inchiostro bruno a penna; è tracciato con tiralinee, compasso, a mano libera nelle parti ornamentali e nelle linne curve del tamburo della cupola

Notizie storico-critiche: Nell'"Indice" del tomo nel quale era rilegato il disegno viene definito: "Spaccato di Chiesa".

Il disegno si riferisce alla chiesa dei SS. Luca e Martina a Roma, progettata da Pietro da Cortona e costruita a partire dal 1635. Ubicata presso l'arco di Settimio Severo, la chiesa di S. Martina era stata donata da Sisto V nel 1588 all'Accademia di S. Luca i cui membri da quel momento iniziarono a riunirsi in due stanze adiacenti il prospetto del piccolo edificio ad aula (cfr. Milano, Collezione Sardini Martinelli inv. 1,27a). Ben presto si manifestò la necessità di ricostruire l'edificio religioso, come testimoniano alcuni disegni di Ottaviano Mascherino. Accantonata per alcuni anni, l'idea viene ripresa, secondo Karl Noehles (1970), tra il 1623 e il 1634, quando Pietro da Cortona elabora, di propria iniziativa, un progetto di chiesa a pianta centrale.

Per quanto riguarda la genesi progettuale i disegni conosciuti, su cui gli studiosi discutono criticamente, sono quattro: una pianta e un prospetto conservati in Milano, Collezione Sardini Martinelli inv. 1,1; 1,50 (cui va aggiunta anche la sezione prospettica inv. 1.40 poco considerato nel dibattito critico, forse perché copia di quella autografa di Monaco); un disegno conservato a Oxford, che costituisce una variante della pianta di Milano (inv. 1,1); una sezione prospettica conservata a Monaco, unico elaborato autografo del Cortona.

Tradizionalmente questi disegni sono stati riferiti ai SS. Luca e Martina e considerati come appartenenti alle prime fasi del progetto definitivo del 1634-35, e per essi gli studiosi hanno proposto diverse datazioni: Keller (1961) e Hubala (1962) li datano al 1634, mentre Noehles (1970 p. 61, 1997 p. 456, 1999 pp. 441-442) li anticipa ai primi anni Venti del XVII secolo. Egli sostiene che i disegni, essendo databili su basi stilistiche al 1621-23, riguardano una fase antecedente al progetto del 1634 e si riferirebbero a una proposta per il mausoleo dei Ludovisi, il cui stemma sarebbe leggibile nella sezione prospettica di Monaco. Diversa è l'opinione di Merz (1998 p. 232 e ss.) che riesaminata criticamente l'intera questione, ha messo tali disegni in rapporto ad un progetto per un mausoleo dinastico dei Pamphilj o presso la chiesa Nuova (1644-52), oppure, supposizione che lo studioso tedesco ritiene più probabile, per S. Agnese in Agone.

Il presente disegno è una copia della sezione prospettica autografa di Pietro da Cortona conservata a Monaco e databile al 1621-23. Secondo Noehles il foglio esemplifica chiaramente la schematizzazione che subiscono i disegni autografi del Cortona nelle copie eseguite dal Martinelli (1970, p. 79).

Tutti i disegni della Collezione Sardini Martinelli sono stati ritenuti da Noehles copie di originali di Pietro da Cortona, che Domenico Martinelli avrebbe eseguito all'Accademia di S. Luca verso la fine del Seicento (durante il soggiorno romano del 1678-1690). Tale attribuzione è stata messa in dubbio da Lorenz (1991 p. 320). A suo avviso sono poche le corrispondenze con la tecnica disegnativa di altri sicuri disegni di Martinelli, per confermargli questi elaborati, quindi non ritiene di condividere in tutti i casi le opinioni di Noehles (1970, nota 115), secondo cui tutti i disegni di questo tomo correlati a Cortona, sono da vedere come disegni di Martinelli.

Collocazione

Milano (MI), Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche. Gabinetto dei Disegni

Credits

Compilazione: Resmini, Monica (2009)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/4y010-26751/

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).