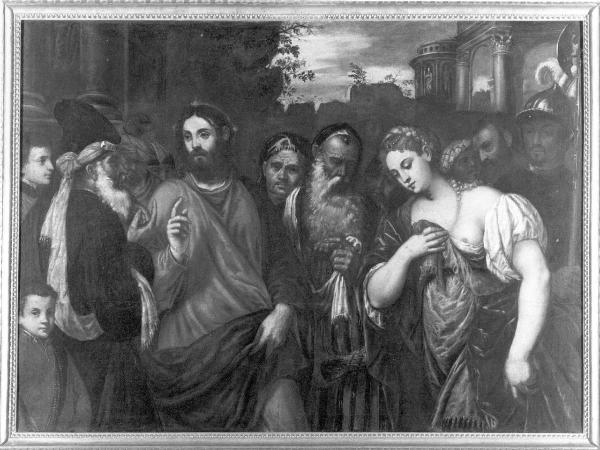

Cristo e l'adultera

Renzi, Polidoro de' (bottega)

Descrizione

Autore: Renzi, Polidoro de' (bottega) (1515-1565)

Cronologia: 1650 - 1674

Tipologia: pittura

Materia e tecnica: tela / pittura a olio

Misure: 210.7 cm x 8.2 cm x 159 cm ; 198 cm x 145 cm

Notizie storico-critiche: Nell'ottobre 1813 un mercante veneziano, Antonio Mozer o Moser offriva al conte Tadini un dipinto rappresentante l'Adultera riferito a Alessandro Maganza. E. Scalzi (1829, p. 62), nel segnalare la notizia, suggeriva di identificarlo con l'opera in esame.

In realtà il dipinto è attribuito a Tiziano dal conte Tadini (1828 e 1837) e considerato l'originale da cui dipendeva la tela già in Sant'Afra: "318: Quadro grande con tredici figure, rappresentante l'Adultera. Opera bellissima del Tiziano, che si tiene per originale, quantunque ve ne sia la replica nella chiesa di Sant'Afra in Brescia. Questo quadro esisteva nel convento dei frati conventuali in Crema."

La precisazione consente di mettere in dubbio la notizia della provenienza dalla chiesa di Sant'Agostino a Crema, dal momento che il riferimento ai "Frati conventuali" può riferirsi tanto agli Eremitani, e quindi alla chiesa di Sant'Agostino, quanto ai Frati minori francescani, e quindi alla chiesa di San Francesco.

E' successivamente interpretato a partire dalle annotazioni di Crowe e Cavalcaselle come copia da Tiziano ("Lovere, collezione Tadini, num. 3 - Copia della Donna adultera, che troveremo or ora in Sant'Afra di Brescia indicata come opera di Tiziano": Crowe, Cavalcaselle 1878, p. 457), una precisazione accolta nelle successive guide dell'ente (Catalogo 1903 e Scalzi 1929). Si deve a G.A. Scalzi (1969), plausibilmente, il riferimento a Giovanni Battista Langetti, e in una annotazione autografa nella copia del catalogo 1969 G.A. Scalzi sembra accogliere l'ipotesi che si tratti di copia da un originale di Rocco Marconi.

E. Safarik (comunicazione orale al museo, 1975) riprendeva l'ipotesi di una copia eseguita da Maganza piuttosto che da Langetti (Pinacoteca 1966, con riferimenti archivistici).

Da ultimo Fisogni (2014) ha ripreso in esame la tela nel contesto di un attento riesame della scheda della Pinacoteca Tosio Martinengo (da Sant'Afra, Brescia) dalla quale dipende l'opera loverese, come riconosciuto già dal conte Tadini) e ha ipotizzato che possa trattarsi di un prodotto riconducibile alla bottega di Polidoro da Lanciano, anticipando quindi la datazione della tela alla metà del Cinquecento.

M. Albertario

Collocazione

Lovere (BG), Accademia di Belle Arti Tadini. Galleria dell'Accademia

Credits

Compilazione: Passamani, Alessia (1996); Scalzi, Angelico Gino (1996)

Aggiornamento: Albertario, Marco (2006); Casero, Andrea Luigi (2013); Albertario, Marco (2014)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/S0010-00062/

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).